Мария Жукова: «МРТ – что это нам дает?»

Мария Жукова: «МРТ – что это нам дает?»

ОТКРЫВАЕМ НОВУЮ ЭРУ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КОНЕЧНОСТЕЙ ЛОШАДЕЙ!»

«Лошадь – уникальный и очень тонко организованный биологический объект, которому нужна своя «дорожая карта» здоровья», – объясняет главный ветеринарный врач клиники MAXIMA VET.

Мария Жукова: У меня 25 лет врачебной практики, и я начинала работать без рентгена и УЗИ. Это были непростые годы, но мы справлялись. (Смеется). Я помню людей, которые подтрунивали надо мной – молодым врачом, говоря, что настоящий специалист должен «видеть» сухожилия руками. Прошло совсем немного времени, и ультразвук вошел в нашу практику так же прочно и естественно, как зубная щетка в жизнь любого человека, и сейчас мало кто оспорит преимущества УЗИ при обследовании тех же сухожилий.

Мария Жукова: У меня 25 лет врачебной практики, и я начинала работать без рентгена и УЗИ. Это были непростые годы, но мы справлялись. (Смеется). Я помню людей, которые подтрунивали надо мной – молодым врачом, говоря, что настоящий специалист должен «видеть» сухожилия руками. Прошло совсем немного времени, и ультразвук вошел в нашу практику так же прочно и естественно, как зубная щетка в жизнь любого человека, и сейчас мало кто оспорит преимущества УЗИ при обследовании тех же сухожилий.

Сегодня, с появлением в нашей сфере Магнитно-резонансной томографии (МРТ), – наступила реально новая эпоха в конной ветеринарии. Отрадно, что у нас это полностью российская история (прибор и программное обеспечение разработано и собрано в РФ – прим. автора) от чего я испытываю гордость вдвойне. Теперь, надеюсь, такой фатальный для спорта и зачастую ошибочный диагноз как навикулярный синдром будет в прошлом.

Эффективность лечения всегда тесно связана не только с правильностью диагноза, но и, что более важно, с его своевременностью. Часто, наблюдая у лошади хромоту, списывают ее то на подкову, то на грунт, то на повод и всадника, пока, наконец, не увидят на рентгене очевидные отклонения! И вот тут-то вроде и радоваться надо – диагноз есть! Да только часто уже поздно…

Дело в том, что на рентгене патологический процесс костной перестройки можно увидеть не ранее 35-45 дней от его начала, и на этом этапе уже сложно что-то изменить. Организм начал лечить себя сам, и мы можем лишь наблюдать и помогать ему в этом. Время на вмешательство в доклинической стадии, а это всего 10-14 дней, уже упущено. Периостальная реакция (это та зона неровности кости, которую мы видим на рентгене – прим. автора) хотя и должна «починить» поврежденный участок, но, в целом, является началом неприятного прогноза - деформации сустава и артроза.

HORSE EXPERT: Как не доводить физическое состояние лошади до необратимых последствий? Как не заездить ее до точки невозврата?

Мария Жукова: Когда в нашем отечественном конноспортивном мире задаются вопросом, «почему у нас в России нет спортивных лошадей топового уровня», для многих ответ кажется вполне очевидным: «Селекция не та, да и выращиваем неправильно!»

А я вам так скажу – лошади перспективные у нас есть, но их здоровье заканчивается раньше, чем они могут свой талант показать. Потому что нет у нас пока традиции всерьез заботиться о здоровье спортивного партнера.

Мы переняли «оттуда», из европейской практики, много чего хорошего. Но с дальним прицелом вкладываться в своего партнера еще не научились. И я сейчас говорю не про подкормки и различные хондропротекторы, я про скрининговые программы у врача и последующий менеджмент.

Наш нынешний большой конный спорт напоминает мне ситуацию 90-х годов с автомобилями в России – тогда многие пересели на «немецкие» бренды, но обслуживать их предпочитали по старинке в гараже, а не в фирменном сервисе.

HORSE EXPERT: Но ведь вокруг немало и тех спортсменов и коневладельцев, кто и в клиники ездит, и врачей дорогих приглашает, и регулярно в суставы колет!

Мария Жукова: Не спорю, но я про другое. Я про диагностику. Не на коленке, среди конюшни, а на профессиональном оборудовании в серьезной клинике. Прежде, чем колоть лошадь в сустав, нужно еще понять, какой сустав и в каком препарате нуждается. Для этого мало погонять на корде и пощупать. Нужно рентген с хорошим мощным излучателем, ультразвуковое сканировании на высокочастотных датчиках и функцией эластографии, а в ряде случаев и МРТ сделать. И не у хромой, а еще у условно здоровой лошади.

Вот смотрите, какая распространенная ситуация бывает – перековались и лошадь чуть «зажалась» по движениям. И так пару ковок подряд. Как в этом случае развивается ситуация – глина, фенилбутазон. Постояли, пошагали и пробуем работать. Даже если рентген сделаем – вряд ли найдем что-то новое и интересное. А время идет. И хорошо, если лошадь отхромалась. А если нет – уколем сустав, пошагаем и опять поедем. Не сработало? Еще раз все повторим. Опять не сработало? Врача с ковалем поменяем. И так далее по кругу. При этом лошадь вроде как и работает, но только до спортивной нагрузки никак не доходит.

HORSE EXPERT: И чем заканчивается такая история?

Мария Жукова: В большинстве случае ничем хорошим. Лошадь пробуют вернуть в работу иногда по несколько месяцев и лет, меняют тренеров и спортсменов, прежде чем она в конце концов явно захромает или отек случится.

HORSE EXPERT: Хромота это понятно, это всегда плохо. А неужели отек – это столь критично?

Мария Жукова: Смотря какой отек. Отек кости – да, критично. Это самая неприятная ситуация, которая может случиться с вашей лошадью. Во-первых, такой отек практически не видно снаружи. А, во-вторых, даже если его и видно, то клинически достаточно сложно определить - это активное воспаление или какая-то компенсаторная реакция.

Дело в том, что в порядке физиологической нормы ежедневная нагрузка рысью и галопом приводит к специфическим перестройкам в костной ткани – «моделированию», или, проще говоря, к адаптации ее структуры под грунт и иные жизненные требования. Так, кость становится еще более зрелой, плотной и прочной и может адекватно амортизировать под нагрузкой. В организме такой процесс должен идти постоянно в течении жизни и строго дозированно. Ни быстрее, ни медленнее, иначе случаются различные микротрещины или остаются «не достроенные» участки – пустоты.

Все, наверное, слышали диагноз «кисты субхондральной кости»? Так вот, это последствия этих микроскопических пустот и трещин. Ранние этапы формирования такой проблемы остаются за гранью возможности определения на рентгене или УЗИ. И только на МРТ этот процесс можно увидеть от первого дня.

HORSE EXPERT: Что же делать? Радикально менять подход?

Мария Жукова: Да, и это очевидно. За рубежом основная стратегия очень прагматична – уметь работать со спортивной лошадью еще на доклинической стадии. Не секрет, что здоровая турнирная лошадь уровня гран-при – это мифический персонаж. Яркий тому пример – все наши старты с выводкой. Поэтому всаднику и тренеру важно вовремя остановиться, не дожидаясь появления явных клинических проблем, и, тем более, рентгенологических отклонений.

Поэтому, вполне логично при малейшем подозрении на хромоту в копыте или явную болезненность крепления межкостного – делать сразу МРТ, так как чувствительность этого метода по данным доказательной медицины в разы превышает все остальные.

Лошади – это спортсмены, подверженные травмам, это понятно. Но мало, кто задумывается, что основная масса «невозвратных» ортопедических проблем начинается за пару лет до хромоты. Врач пропускает эти состояния на осмотрах и рентгене. Здесь, пожалуй, только спортсмен и тренер, по-настоящему главные эксперты, так как только они могут обратить внимание на систематическое нежелание лошади выполнять движения с нужной ноги или приземляться на правильную ногу.

Нередко слышу от спортсменов, что к врачам ходить вредно: «Они все время видят хромоту и шагать или еще хуже – стоять в деннике заставляют. А мы без тренировок - никак!»

До прихода МРТ мне нередко приходилось перестраховываться, предлагая постоять с запасом. Как раз с расчетом на то, что на повторных рентгенах субхондральная травма будет видна на 35-45 день, С приходом МРТ такая практика не нужна – делаем обследование в любой день и видим все, что нам необходимо. Программа реабилитации становиться индивидуальной – кому-то можно полечиться и шагать, а кому-то лучше только стоять.

HORSE EXPERT: А какие зоны на конечности чаще других разрушаются от субхондральной травмы?

Мария Жукова: По статистике это, конечно же, копытная, венечная и путовая кости. Все то, что так легко блокируется нами при нижней диагностической блокаде, и что мы сразу привязываем к навикулярному синдрому и потом пытаемся подтвердить на рентгене.

Согласитесь – довольно странно, когда вы «пророчествуете», глядя на «чистые» рентгены хромой лошади, и предлагаете спортсмену подождать с тренировками, полагаясь только на ваше профессиональное чутье? Конечно, и тут возможны варианты. Вам поверят и подождут. Вас проверят и подождут. Вас поменяют на другого врача, который предложит что-то поудобнее. Так как, чего греха таить – мы же тоже можем ошибаться. Поэтому я – за МРТ.

HORSE EXPERT: Подытожим! Что же изменилось сейчас, с приходом в ветеринарию МРТ-диагностики конечностей лошади?

Мария Жукова: МРТ-диагностика позволяет увидеть активный патологический процесс на любой области на конечности на самой ранней стадии, когда ни один другой метод – рентген и УЗИ, еще не может уловить изменения. Таким образом, у нас, наконец, есть методика для превентивного скрининга на потенциальную хромоту, когда ситуация еще поправима и обратима, и лошадь можно сохранить для уровня гран-при.

Именно поэтому МРТ-метод можно считать – без преувеличения – грандиозным событием в конной ветеринарии, ее новым этапом. Это переворачивает наше представление о ранней диагностике и дает лошади еще больше шансов на полноценное восстановление и продолжение карьеры.

ОБ АВТОРЕ: Мария ЖУКОВА, Главный врач MAXIMA VET – ветеринарной клиники при Евразийской Ассоциации конного спорта (ЕЕА), специалист первого в России МРТ-центра при ЕЕА, признанный авторитет в ортопедии лошадей, основатель и ведущий специалист курсов по визуальной диагностике в ортопедии лошадей, официальный делегат/лечащий ветеринарный врач FEI, научный редактор зарубежных работ по ветеринарии, издаваемых в РФ.

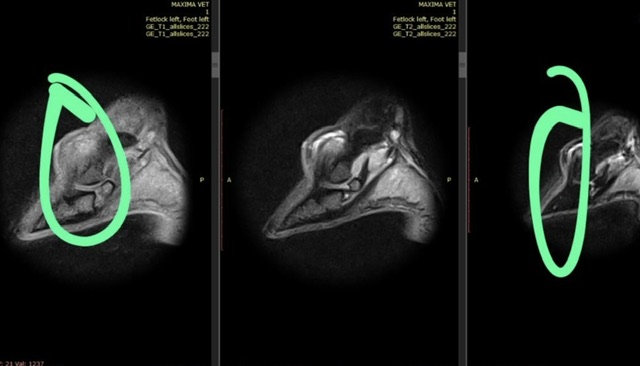

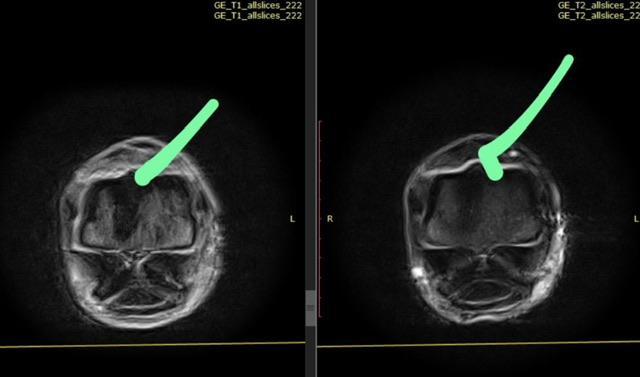

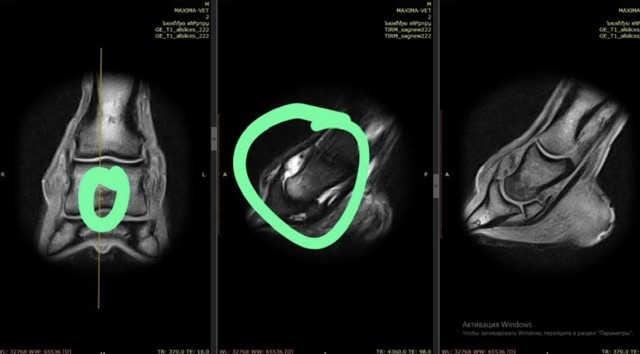

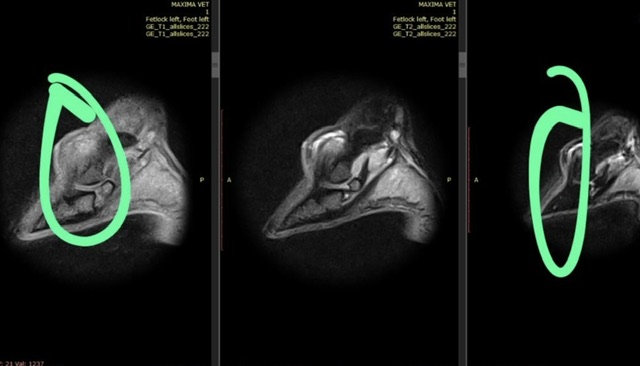

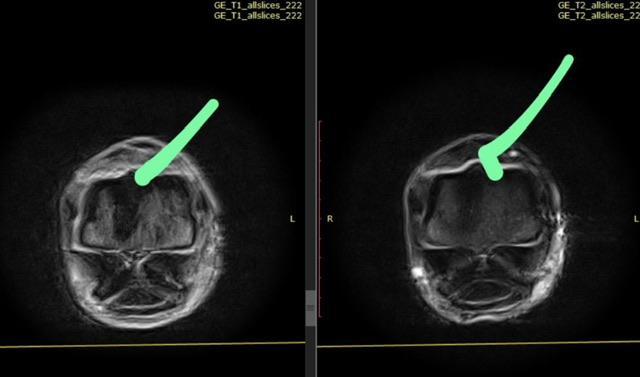

Примеры МРТ-снимков с комментариями:

КОММЕНТАРИЙ: Данные изображения отражают отек - синовит в копытном суставе и нарушение в суставном хряще копытного сустава. Такую лошадь можно пролечить с вязкоупругими гелями, противовоспалительными и сохранить на шаговой нагрузке до улучшения и затем постепенно вернуть в работу.

КОММЕНТАРИЙ: Данные изображения отражают отек - синовит в копытном суставе и нарушение в суставном хряще копытного сустава. Такую лошадь можно пролечить с вязкоупругими гелями, противовоспалительными и сохранить на шаговой нагрузке до улучшения и затем постепенно вернуть в работу.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь очевидна травма медиальной коллатеральной связки копытного сустава с вовлечением в патологический процесс венечной кости. Такая лошадь, конечно, имеет артрит и синовит копытного сустава, но это вторично к энтезопатии связки. Лечение в данном случае будет необходимо проводить с физиотерапией, инъекциями в сустав и полным покоем в деннике.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь очевидна травма медиальной коллатеральной связки копытного сустава с вовлечением в патологический процесс венечной кости. Такая лошадь, конечно, имеет артрит и синовит копытного сустава, но это вторично к энтезопатии связки. Лечение в данном случае будет необходимо проводить с физиотерапией, инъекциями в сустав и полным покоем в деннике.

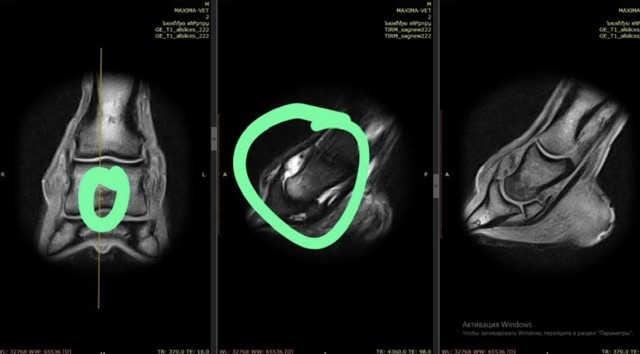

КОММЕНТАРИЙ: На этих снимках у лошади хронический синовит путового сустава. Выявленные отклонения отображают хроническое изменение плотности кости - склеротизацию, а также изменение конфигурации суставного блока. В медицинской практике такому пациенту предлагают заменить сустав, так как присутствуют хронические отклонения, которые не позволяют суставу работать в полном объеме. Для лошадей такая процедура еще не доступна. Поэтому так важен ранний мониторинг повреждения чтобы управлять процессом и не доводить до точки невозврата.

КОММЕНТАРИЙ: На этих снимках у лошади хронический синовит путового сустава. Выявленные отклонения отображают хроническое изменение плотности кости - склеротизацию, а также изменение конфигурации суставного блока. В медицинской практике такому пациенту предлагают заменить сустав, так как присутствуют хронические отклонения, которые не позволяют суставу работать в полном объеме. Для лошадей такая процедура еще не доступна. Поэтому так важен ранний мониторинг повреждения чтобы управлять процессом и не доводить до точки невозврата.

КОММЕНТАРИЙ: В этом случае у лошади отек венечной кости - так называемое субхондральное повреждение. В таком случае инъекции в сустав противопоказаны. Лошади нужно стоять в деннике не менее 2-х месяцев. Пока отек полностью не рассосется.

КОММЕНТАРИЙ: В этом случае у лошади отек венечной кости - так называемое субхондральное повреждение. В таком случае инъекции в сустав противопоказаны. Лошади нужно стоять в деннике не менее 2-х месяцев. Пока отек полностью не рассосется.

ОТКРЫВАЕМ НОВУЮ ЭРУ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КОНЕЧНОСТЕЙ ЛОШАДЕЙ!»

«Лошадь – уникальный и очень тонко организованный биологический объект, которому нужна своя «дорожая карта» здоровья», – объясняет главный ветеринарный врач клиники MAXIMA VET.

Мария Жукова: У меня 25 лет врачебной практики, и я начинала работать без рентгена и УЗИ. Это были непростые годы, но мы справлялись. (Смеется). Я помню людей, которые подтрунивали надо мной – молодым врачом, говоря, что настоящий специалист должен «видеть» сухожилия руками. Прошло совсем немного времени, и ультразвук вошел в нашу практику так же прочно и естественно, как зубная щетка в жизнь любого человека, и сейчас мало кто оспорит преимущества УЗИ при обследовании тех же сухожилий.

Мария Жукова: У меня 25 лет врачебной практики, и я начинала работать без рентгена и УЗИ. Это были непростые годы, но мы справлялись. (Смеется). Я помню людей, которые подтрунивали надо мной – молодым врачом, говоря, что настоящий специалист должен «видеть» сухожилия руками. Прошло совсем немного времени, и ультразвук вошел в нашу практику так же прочно и естественно, как зубная щетка в жизнь любого человека, и сейчас мало кто оспорит преимущества УЗИ при обследовании тех же сухожилий.

Сегодня, с появлением в нашей сфере Магнитно-резонансной томографии (МРТ), – наступила реально новая эпоха в конной ветеринарии. Отрадно, что у нас это полностью российская история (прибор и программное обеспечение разработано и собрано в РФ – прим. автора) от чего я испытываю гордость вдвойне. Теперь, надеюсь, такой фатальный для спорта и зачастую ошибочный диагноз как навикулярный синдром будет в прошлом.

Эффективность лечения всегда тесно связана не только с правильностью диагноза, но и, что более важно, с его своевременностью. Часто, наблюдая у лошади хромоту, списывают ее то на подкову, то на грунт, то на повод и всадника, пока, наконец, не увидят на рентгене очевидные отклонения! И вот тут-то вроде и радоваться надо – диагноз есть! Да только часто уже поздно…

Дело в том, что на рентгене патологический процесс костной перестройки можно увидеть не ранее 35-45 дней от его начала, и на этом этапе уже сложно что-то изменить. Организм начал лечить себя сам, и мы можем лишь наблюдать и помогать ему в этом. Время на вмешательство в доклинической стадии, а это всего 10-14 дней, уже упущено. Периостальная реакция (это та зона неровности кости, которую мы видим на рентгене – прим. автора) хотя и должна «починить» поврежденный участок, но, в целом, является началом неприятного прогноза - деформации сустава и артроза.

HORSE EXPERT: Как не доводить физическое состояние лошади до необратимых последствий? Как не заездить ее до точки невозврата?

Мария Жукова: Когда в нашем отечественном конноспортивном мире задаются вопросом, «почему у нас в России нет спортивных лошадей топового уровня», для многих ответ кажется вполне очевидным: «Селекция не та, да и выращиваем неправильно!»

А я вам так скажу – лошади перспективные у нас есть, но их здоровье заканчивается раньше, чем они могут свой талант показать. Потому что нет у нас пока традиции всерьез заботиться о здоровье спортивного партнера.

Мы переняли «оттуда», из европейской практики, много чего хорошего. Но с дальним прицелом вкладываться в своего партнера еще не научились. И я сейчас говорю не про подкормки и различные хондропротекторы, я про скрининговые программы у врача и последующий менеджмент.

Наш нынешний большой конный спорт напоминает мне ситуацию 90-х годов с автомобилями в России – тогда многие пересели на «немецкие» бренды, но обслуживать их предпочитали по старинке в гараже, а не в фирменном сервисе.

HORSE EXPERT: Но ведь вокруг немало и тех спортсменов и коневладельцев, кто и в клиники ездит, и врачей дорогих приглашает, и регулярно в суставы колет!

Мария Жукова: Не спорю, но я про другое. Я про диагностику. Не на коленке, среди конюшни, а на профессиональном оборудовании в серьезной клинике. Прежде, чем колоть лошадь в сустав, нужно еще понять, какой сустав и в каком препарате нуждается. Для этого мало погонять на корде и пощупать. Нужно рентген с хорошим мощным излучателем, ультразвуковое сканировании на высокочастотных датчиках и функцией эластографии, а в ряде случаев и МРТ сделать. И не у хромой, а еще у условно здоровой лошади.

Вот смотрите, какая распространенная ситуация бывает – перековались и лошадь чуть «зажалась» по движениям. И так пару ковок подряд. Как в этом случае развивается ситуация – глина, фенилбутазон. Постояли, пошагали и пробуем работать. Даже если рентген сделаем – вряд ли найдем что-то новое и интересное. А время идет. И хорошо, если лошадь отхромалась. А если нет – уколем сустав, пошагаем и опять поедем. Не сработало? Еще раз все повторим. Опять не сработало? Врача с ковалем поменяем. И так далее по кругу. При этом лошадь вроде как и работает, но только до спортивной нагрузки никак не доходит.

HORSE EXPERT: И чем заканчивается такая история?

Мария Жукова: В большинстве случае ничем хорошим. Лошадь пробуют вернуть в работу иногда по несколько месяцев и лет, меняют тренеров и спортсменов, прежде чем она в конце концов явно захромает или отек случится.

HORSE EXPERT: Хромота это понятно, это всегда плохо. А неужели отек – это столь критично?

Мария Жукова: Смотря какой отек. Отек кости – да, критично. Это самая неприятная ситуация, которая может случиться с вашей лошадью. Во-первых, такой отек практически не видно снаружи. А, во-вторых, даже если его и видно, то клинически достаточно сложно определить - это активное воспаление или какая-то компенсаторная реакция.

Дело в том, что в порядке физиологической нормы ежедневная нагрузка рысью и галопом приводит к специфическим перестройкам в костной ткани – «моделированию», или, проще говоря, к адаптации ее структуры под грунт и иные жизненные требования. Так, кость становится еще более зрелой, плотной и прочной и может адекватно амортизировать под нагрузкой. В организме такой процесс должен идти постоянно в течении жизни и строго дозированно. Ни быстрее, ни медленнее, иначе случаются различные микротрещины или остаются «не достроенные» участки – пустоты.

Все, наверное, слышали диагноз «кисты субхондральной кости»? Так вот, это последствия этих микроскопических пустот и трещин. Ранние этапы формирования такой проблемы остаются за гранью возможности определения на рентгене или УЗИ. И только на МРТ этот процесс можно увидеть от первого дня.

HORSE EXPERT: Что же делать? Радикально менять подход?

Мария Жукова: Да, и это очевидно. За рубежом основная стратегия очень прагматична – уметь работать со спортивной лошадью еще на доклинической стадии. Не секрет, что здоровая турнирная лошадь уровня гран-при – это мифический персонаж. Яркий тому пример – все наши старты с выводкой. Поэтому всаднику и тренеру важно вовремя остановиться, не дожидаясь появления явных клинических проблем, и, тем более, рентгенологических отклонений.

Поэтому, вполне логично при малейшем подозрении на хромоту в копыте или явную болезненность крепления межкостного – делать сразу МРТ, так как чувствительность этого метода по данным доказательной медицины в разы превышает все остальные.

Лошади – это спортсмены, подверженные травмам, это понятно. Но мало, кто задумывается, что основная масса «невозвратных» ортопедических проблем начинается за пару лет до хромоты. Врач пропускает эти состояния на осмотрах и рентгене. Здесь, пожалуй, только спортсмен и тренер, по-настоящему главные эксперты, так как только они могут обратить внимание на систематическое нежелание лошади выполнять движения с нужной ноги или приземляться на правильную ногу.

Нередко слышу от спортсменов, что к врачам ходить вредно: «Они все время видят хромоту и шагать или еще хуже – стоять в деннике заставляют. А мы без тренировок - никак!»

До прихода МРТ мне нередко приходилось перестраховываться, предлагая постоять с запасом. Как раз с расчетом на то, что на повторных рентгенах субхондральная травма будет видна на 35-45 день, С приходом МРТ такая практика не нужна – делаем обследование в любой день и видим все, что нам необходимо. Программа реабилитации становиться индивидуальной – кому-то можно полечиться и шагать, а кому-то лучше только стоять.

HORSE EXPERT: А какие зоны на конечности чаще других разрушаются от субхондральной травмы?

Мария Жукова: По статистике это, конечно же, копытная, венечная и путовая кости. Все то, что так легко блокируется нами при нижней диагностической блокаде, и что мы сразу привязываем к навикулярному синдрому и потом пытаемся подтвердить на рентгене.

Согласитесь – довольно странно, когда вы «пророчествуете», глядя на «чистые» рентгены хромой лошади, и предлагаете спортсмену подождать с тренировками, полагаясь только на ваше профессиональное чутье? Конечно, и тут возможны варианты. Вам поверят и подождут. Вас проверят и подождут. Вас поменяют на другого врача, который предложит что-то поудобнее. Так как, чего греха таить – мы же тоже можем ошибаться. Поэтому я – за МРТ.

HORSE EXPERT: Подытожим! Что же изменилось сейчас, с приходом в ветеринарию МРТ-диагностики конечностей лошади?

Мария Жукова: МРТ-диагностика позволяет увидеть активный патологический процесс на любой области на конечности на самой ранней стадии, когда ни один другой метод – рентген и УЗИ, еще не может уловить изменения. Таким образом, у нас, наконец, есть методика для превентивного скрининга на потенциальную хромоту, когда ситуация еще поправима и обратима, и лошадь можно сохранить для уровня гран-при.

Именно поэтому МРТ-метод можно считать – без преувеличения – грандиозным событием в конной ветеринарии, ее новым этапом. Это переворачивает наше представление о ранней диагностике и дает лошади еще больше шансов на полноценное восстановление и продолжение карьеры.

ОБ АВТОРЕ: Мария ЖУКОВА, Главный врач MAXIMA VET – ветеринарной клиники при Евразийской Ассоциации конного спорта (ЕЕА), специалист первого в России МРТ-центра при ЕЕА, признанный авторитет в ортопедии лошадей, основатель и ведущий специалист курсов по визуальной диагностике в ортопедии лошадей, официальный делегат/лечащий ветеринарный врач FEI, научный редактор зарубежных работ по ветеринарии, издаваемых в РФ.

Примеры МРТ-снимков с комментариями:

КОММЕНТАРИЙ: Данные изображения отражают отек - синовит в копытном суставе и нарушение в суставном хряще копытного сустава. Такую лошадь можно пролечить с вязкоупругими гелями, противовоспалительными и сохранить на шаговой нагрузке до улучшения и затем постепенно вернуть в работу.

КОММЕНТАРИЙ: Данные изображения отражают отек - синовит в копытном суставе и нарушение в суставном хряще копытного сустава. Такую лошадь можно пролечить с вязкоупругими гелями, противовоспалительными и сохранить на шаговой нагрузке до улучшения и затем постепенно вернуть в работу.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь очевидна травма медиальной коллатеральной связки копытного сустава с вовлечением в патологический процесс венечной кости. Такая лошадь, конечно, имеет артрит и синовит копытного сустава, но это вторично к энтезопатии связки. Лечение в данном случае будет необходимо проводить с физиотерапией, инъекциями в сустав и полным покоем в деннике.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь очевидна травма медиальной коллатеральной связки копытного сустава с вовлечением в патологический процесс венечной кости. Такая лошадь, конечно, имеет артрит и синовит копытного сустава, но это вторично к энтезопатии связки. Лечение в данном случае будет необходимо проводить с физиотерапией, инъекциями в сустав и полным покоем в деннике.

КОММЕНТАРИЙ: На этих снимках у лошади хронический синовит путового сустава. Выявленные отклонения отображают хроническое изменение плотности кости - склеротизацию, а также изменение конфигурации суставного блока. В медицинской практике такому пациенту предлагают заменить сустав, так как присутствуют хронические отклонения, которые не позволяют суставу работать в полном объеме. Для лошадей такая процедура еще не доступна. Поэтому так важен ранний мониторинг повреждения чтобы управлять процессом и не доводить до точки невозврата.

КОММЕНТАРИЙ: На этих снимках у лошади хронический синовит путового сустава. Выявленные отклонения отображают хроническое изменение плотности кости - склеротизацию, а также изменение конфигурации суставного блока. В медицинской практике такому пациенту предлагают заменить сустав, так как присутствуют хронические отклонения, которые не позволяют суставу работать в полном объеме. Для лошадей такая процедура еще не доступна. Поэтому так важен ранний мониторинг повреждения чтобы управлять процессом и не доводить до точки невозврата.

КОММЕНТАРИЙ: В этом случае у лошади отек венечной кости - так называемое субхондральное повреждение. В таком случае инъекции в сустав противопоказаны. Лошади нужно стоять в деннике не менее 2-х месяцев. Пока отек полностью не рассосется.

КОММЕНТАРИЙ: В этом случае у лошади отек венечной кости - так называемое субхондральное повреждение. В таком случае инъекции в сустав противопоказаны. Лошади нужно стоять в деннике не менее 2-х месяцев. Пока отек полностью не рассосется.